時間は命だ

生まれた瞬間が“始まり”、息を引き取る瞬間が“終わり”、だとしたら、その間をつないでいるのが「時間」という「命」(輪廻転生は今日は脇に置いておくとして)。

みなさんは今日も、“忙しさ”に追われているのでしょうか?

それとも、自分のペースで気持ちよくスケジュールを回しておられますか?

時間の使い方は、エネルギーの注ぎ先そのもの。

つまり、何にどれだけ時間を使うか=あなたの生き方、と言えます。

今回は「時間の心理学」を、日常ですぐ役立つ形にしてお伝えします。

こんな人には特にお勧めです。

・毎日が詰まりすぎて、自分の時間が見当たらない

・効率的に時間を回して、もっと中身の濃い日々にしたい

・のびのびとした人生を送りたい

・仕事も全力でやりたいけど、自分の時間も死守したい

2種類の時間

日本人は世界的に見ても“忙しい民族”として有名ですが、最近はアメリカ人も「忙しい」が挨拶代わりらしいです。ある統計では、「元気?」と聞かれたアメリカ人の8割が「いやぁ、忙しくてね」と答えたとか。(ハーバード・ビジネス・レビュー, 2019)

少なくとも1980年代まではアメリカ文化では「休みはリゾートで」というのが社会的ステータスだったようですが、もはや「忙しさ」は現代のステータスシンボルなのかもしれません。

時間については古代ギリシャ人も相当考え込んでいて、彼らは時間を2種類に分けました。

・クロノス時間:時計の針が刻む、誰にでも平等な“量的な時間”

・カイロス時間:数字では測れない、“質的に価値のある瞬間”や“機を得た時間”

クロノス時間は、子どもが小学校に行く頃までは、脳の発達的に理解が難しいとされていますが、一方のカイロス時間は、自分の感覚に基づく時間です。

たとえば…

- ヨガで深い瞑想に入った瞬間

- 大切な人と心の底から語り合った時間

- カウンセリングで重大な気づきが訪れた瞬間

- 自然の中で、時を忘れて夢中になったひととき

- 仕事や趣味に没頭して「もうこんな時間!?」となったとき

時計では“数分”しか経過していなくても、“心に長く刻み込まれる時間”のことを指します。講座でもよくお伝えしているのですが、この“カイロス時間”を日常の中で増やすと、同じ24時間でもその質は大きく変わり、これが人生の幸福度、よりよい在り方(ウェルビーイング)も大きく変えていきます。

では、どのようにカイロス時間を日常で増やしていくのか?ここでヨガや心理学が本領を発揮します、が、長くなるので、また次回の楽しみにとっておこうと思います。今日はもっと

今日は”今の時間の質”についてみていきましょう。

人生の6つの時間

人間は“暇”や“退屈”が大の苦手。これは心理学の実験でもハッキリ証明されてきました。

え?と思われましたか?そりゃ、ヒマな方がいい、もっと自由な時間が欲しい、、、と。

でも、こういう経験はありませんか?「今日は何もしない!」と決めたのに、気づけば部屋の片づけ、庭の草抜き、アーカイブ動画の視聴、おまけに友達とランチまで。

そう、私たちは“何もしない”を続けられない「動く生き物」なんですね。

心理学ではこれを「時間の構造化」と呼びます。私たちは、生まれつき「時間を何かで埋めたい」という強い欲求を持っていて、まるで3歳児のように動きたくて仕方がない。やらないと逆にストレスがたまる——これが人間という生き物のようです。

時間の心理学

私はTransactional Analysis(TA心理学)というフロイトの流れをくむ心理学の一学派を深く学ぶ機会があり、心理学ではめずらしい「時間の心理学」を多く学ぶ機会がありました。少しシェアーしましょう。

そこでは、私たちの時間の使い方を6つに分類しています。

- 引きこもる時間

自分の殻に閉じこもる時間。物理的にも精神的にも他人から離れている時間。

友達と一緒にいても、心は一人の時、これに含まれます。 - 儀式の時間

「おはよう」「元気?」のような日常の社交から、冠婚葬祭や宗教儀式まで。

お決まりのやり取りで社会との接点を保つ時間。 - 気晴らしの時間

遊び、雑談、趣味の集まり、PTAや合コン、公園デビュー。

情報交換ができて、責任も軽い“気楽ゾーン”。 - 活動の時間

目標に向けて、エネルギーを外に注ぐ時間。

仕事、プロジェクト、役員活動、ボランティア——多くの社会人の大半はここにいる。 - 心理ゲームの時間

唯一の“負の時間”。

本音と表現がズレていて(しかも本人は気づかないことが多い)、後味が悪い。

夫婦ゲンカや親子バトル、自責のループのなどが典型例。 - 親密性の時間

本音と表現が一致している、心からの交流。

あるがままを表現し、互いを受け入れる、濃密で心地いい時間。

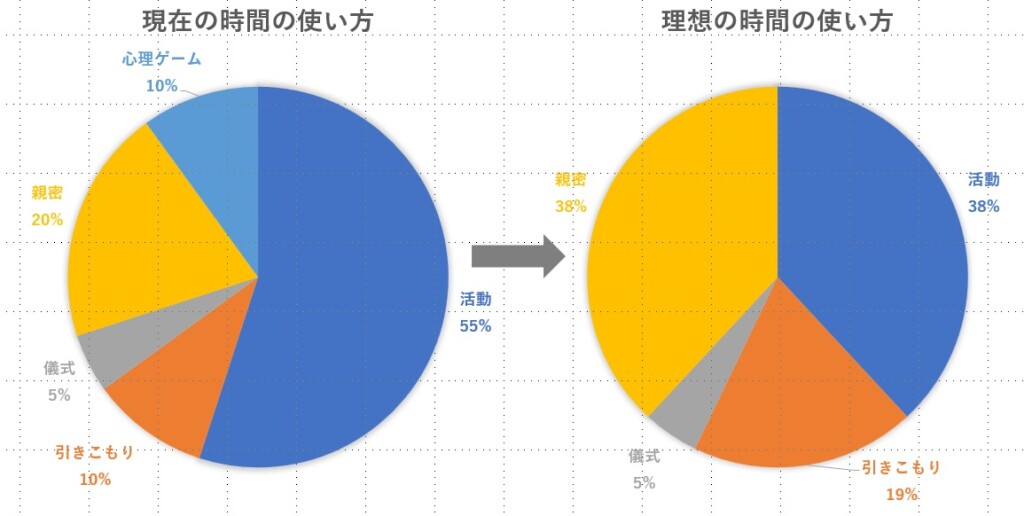

今現在、どの時間が多いか?1日の時間配分を眺めてみると、自分の生活のクセが見えてきます

(円グラフにしてみると分かりやすい ☟)

今の自分が見えてきたら、

- どの時間をもっと増やしたいか?

- 健全で心地よいバランスにするには、どこを削るべきか?

を考えてみると、次の行動が変化し、一日の過ごし方、そして一年、数年後の人生がが大きく変わってくるのに気づかれると思います。

例えば

仕事後は一人の時間を意識的に確保する。心理ゲームになりそうな場面は、さっと場を離れる、など。小さなアクションが人生を大きく変えていきます。

週単位で見直すと、さらに調整しやすいです。

また、どの時間が多いかで、人との関係性の“深さ”も見えてくるのですが、このあたりの話は、また別の機会に。

幸福度はこれで変わる:「何をしているか?」よりも「何を考えているか?」

たとえば電車の中。関東圏では8〜9割の人がスマホを手にしている光景が日常です。でも、その中身は千差万別です。

私の観察によると…

- ゲーム

- 友達とLINE

- ネットショッピング

- 音楽に浸る

- YouTubeで動画視聴

- 仕事のメール対応

- スケジュール確認

- 動画で受験勉強

- お化粧直し

これらもすべて、先ほどの「6つの時間」に分類できます。お時間ある方は、練習として分類してみて下さい。

もう一つ例をだすと、

たとえば「仕事中のスマホ」も、一見同じ行動に見えても中身は違います。

- 仕事メール → 活動の時間

- SNSチャット → 気晴らしまたは儀式

- 隙間ショッピング → 気晴らし

- 動画で試験勉強 → 活動

- 友達の人生相談 → 親密性

- 日記を書いて自分の世界にこもる → 引きこもり

同じ“スマホ操作”でも、心の向け先が変われば時間の質も変わります。大切なのは「何をしているか?」ではなくその中身、「何を感じ行動しているか?」。そしてこの日常の何気ない時間の過ごし方が、その人の「人生の時間の使い方」そのものへと繋がってきます。

さて、みなさんはどの時間が一番多かったですか?

そして、変えてみたい部分はありましたか?

まとめの章

人間は生まれつき、時間を何かで埋めたがる生き物のようです。

その結果、生まれる「6つの時間の使い方」をご紹介しました。

このうち、どの時間を増やし、どの時間を減らすかで、人生の質は大きく変わってきます。

ここで大切なことは、時間の質。自分がその時間に“何を考え、どう感じているか、ギリシャ人が考え出した「カイロス時間」をどう増やすか、だと思います。

24時間の配分は、放っておけば習慣というクセに流されてしまいます。なので、意識的に“質のいい時間”を選び取る必要がある。

時間の質を整えることは、人生の質を整えること。

次の一週間、みなさんの時間がどんな色合いをしているのか、ちょっと観察してみてほしいな、と思ってます。きっと、面白い発見と驚き、人によっては“気づき”と行動による“変容”があるはずです。

今日も最後までありがとうございました。他の記事も覗いてみて下さいね☟

<references>

・Berne, E. (1964). Games People Play: The Psychology of Human Relationships. Grove Press.

・Berne, E. (1966). Principles of Group Treatment. Oxford University Press.

・Stewart, I., & Joines, V. (2012). TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis (2nd ed.). Lifespace Publishing.

・Woollams, S., & Brown, M. (1978). Transactional Analysis. Huron Valley Institute / Prentice-Hall.

・Fox, E. M. (1978). The behavior matrix: A new view of time structuring. Transactional Analysis Journal, 8(2), 151–156.

・Bellezza, S., Paharia, N., & Keinan, A. (2017). Conspicuous consumption of time: When busyness and lack of leisure time become a status symbol. Journal of Consumer Research, 44(1), 118–138.

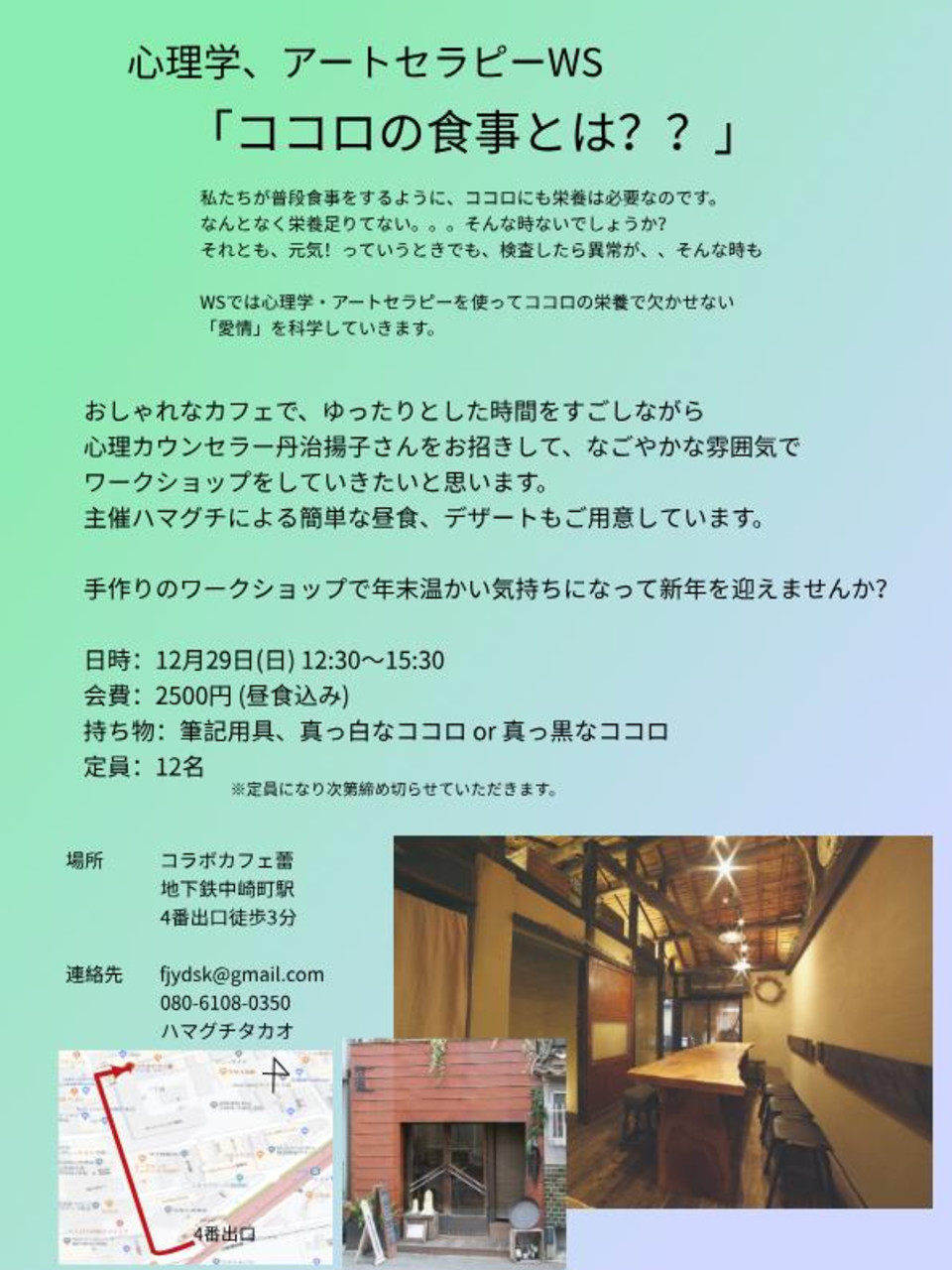

アサンガの森では、

心理学とヨガやアーユルヴェーダの『生きる知恵』を毎日に取り入れやすい形にして講座やコラムでお伝えしています。

大切なのは日々の生活のなかで無理なく続けること。生きる力、幸せをつかむ力をあげるために、今必要なことは何か?3つのアプローチよりみなさんの人生を総合的にサポートしています。

3つの柱

1.心を調える(本当の自分の声を聴く)

2.体を調える(柔軟性、強さ、バランス力のある体づくり)

3.場を調える(日々の暮らし方、生き方)

YOGA

ご自宅で本物の古典ヨガに触れることができるオンラインヨガ。月4回、4種類のクラスを開催しております。日本の季節、個々の体質と体調にあった「食事法」や「日常生活の過ごし方」なども詳しくお話しています。

詳細はこちら☟

心理学講座

人生100年時代をどう生きるかは私たちの「ヴィジョン」にゆだねられています。幸福とは?生きる意味とは?残りの人生をよりよく生きるための心理学と哲学の智慧をお伝えしています。

詳しくは画像をクリック☟

心理カウンセリング

公認心理師による心の相談室です

詳細はこちら☟

).png?1771081952)

++-pdf.jpg)

).png?1771081952)