みなさんは、日常で「沈黙」する時間をお持ちでしょうか?

雑多な世界から離れ、やっと一人になれると思っても、今度は自分とのチャッティングが始まる。次から次へと過去の出来事、未来の計画が浮かんで消えて、頭の中はいつも、夢の中でさえも「おしゃべりタイム」になっています。

私たちは静かな時を求めつつも、友人との間に長い沈黙があると少し落ち着かない、楽しめない、何か話さなきゃという焦燥感、とりあえず間を埋める会話、こんな経験ありますよね。

今日は沈黙の心理学を、最新知見、私の臨床経験を通して分かりやすく日常で役立つ形に翻訳してお伝えしようと思います。どうぞ最後までお付き合いください。

今日の内容は、こんな方に役立つかもしれませn

・忙しい日々が続いて、疲れがたまっている

・解決できていない悩み事がある

・人が多いところが苦手

・一人でいることが苦手

沈黙をトレーニングする!?

アメリカで臨床心理を学んでいた頃、いまでも忘れられない授業のひとつが「沈黙のトレーニング」でした。

私たち日本人にとっては、ごく日常的なものでもある「沈黙」。けれど、その沈黙をあえて学問として分析し、分類し、体系化し、さらにトレーニングにまで再構築した先生方の姿勢に、私は深く心を動かされました。

それ以来、臨床の現場だけでなく、日常のなかでも、「沈黙」が持つ意味やはたらきに、できる限り意識的であろうとしてきました。

カウンセリングにおいて、「沈黙」は文字どおり金にも匹敵するほど貴重な時間です。

ただ言葉を発しない「無言」の時間ではなく、そこでは無意識との対話が静かに始まっています。ロゴス(理性)やエゴ(自我)の支配から離れ、「本当の自分」と出会い直すための対話が始まります。セラピストとクライエントは、この“空白の時空”で共鳴し、未知の風景をともに眺める旅を共にします。

実は、この“沈黙の力”は、セラピーの場に限らず、日常の中にも息づいています。

たとえば、お風呂やトイレに入っているとき、

ふいに素晴らしいアイディアが降りてきたり、長く解けなかった問題に答えが見えたり、そんな経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか?

それは、思考がいったん止まり、自我の力がゆるんでいる状態に起きる現象です。

深層心理学では、そのような場面で、ふだん抑圧されている「影」の部分(怒り、恐れ、嫉妬など)が浮かび上がってくると同時に、それを解決する「知恵あるわたし」と出会うことができる、と考えられていています(Jung, 1959;Mason et al., 2007;Kounios & Beeman, 2014)。

元気に活動している時は気づきませんが、本当の静寂に身をゆだねた時、例えば瞑想の時、あるいは、死を目の前にしたような極限の時、沈黙は、時に言葉よりも雄弁に、真実を語りかけてくれます。

6つの沈黙を読み解く

では、「沈黙」という時間に、いったい何が私たちの中で起こっているのでしょうか?カウンセリングでは、沈黙の種類を見極め、どう関わるかによって、セラピーの行き先が大きく変わることがあります。

もし、日常でも使いこなせたら、きっと大きな発見や気づき、問題解決も早くなると思います。今日は、私が役立ったと感じる6つの沈黙をご紹介します。

1.思索の沈黙(Reflective Silence)

「ねえ、本当はどうしたいの?」

と聞かれて、すぐに答えが出てこないことってありますよね。

心の中には、なにかぼんやりした感覚やイメージがある。けれど、それをうまく言葉にできない。そのとき私たちは、ただ黙っているように見えて、実はとても繊細で重要な内的プロセスを行っています。

これは心理学で「思索の沈黙(Reflective Silence)」と呼ばれるもので、言葉にする前に、感情やイメージを整理しなおしている状態です(Hill, 2009)。

2.感情の沈黙(Emotional Silence)

言葉が出ないほど、感情があふれた時

たとえば…

・悲しい知らせを聞き、涙がこぼれ、言葉がでなかった

・怒りで胸がいっぱいになり、口を閉ざしてしまった

・大切な人との別れるとき、言葉がでなく、ただ手を握るしかなかった

このように、言葉にならないほどの強い感情が押し寄せてきたとき、私たちは沈黙します。これは「感情の沈黙(Emotional Silence)」と呼ばれ、言語の回路が一時的に働かなくなる状態です。

脳科学の視点から見ると、強い感情が高まると、前頭前野(言語や論理をつかさどる領域)の機能が抑制されることが分かっています(Schore, 2003)。つまり、話せないのではなく、心はしっかり動いていて、身体を通して直接感情が表現されている状態といえます。

カウンセリングでも、このような沈黙はしばしば訪れます。ここに大切な宝が隠されていて、言葉よりも、沈黙のほうが真実を語ることもある。そんな瞬間が、人生にもたしかにあります。

3.拒否・抵抗の沈黙(Resistant Silence)

話したくないこと、誰にでもありますよね。

たとえば…

・思春期を迎えた子どもが「別に」といって自室にこもってしまう

・夫婦の会話で、片方が急に無口になる

・職場で上司に質問されたとき、「なんで答えなきゃいけないの?」と反発したくなる

このように、話すこと自体が“脅威”と感じられる場面で生まれる沈黙を、「拒否・抵抗の沈黙(Resistant Silence)」と呼びます。

セラピーの現場では、過去のトラウマや傷つきが話題になったとき、クライアントが突然口を閉ざしたり、視線を逸らすことがあります。それはしばしば、無意識のうちに「これ以上は近づかないで」と心がブレーキをかけているサイン。

心理学ではこうした反応を、「防衛機制(defense mechanism)」と呼びます。これは有名ですよね。

フロイトやユングの理論によれば、拒否、回避、反抗、投影といった形で、人は心を守るために「語らない」という選択をすることがあります。「心のノー」をどう受けとめるかが、セラピーでも日常でも関係性を築くうえで非常に大切になります。

4.緊張・不安の沈黙(Anxious Silence)

これは、静かにしているけれど、心の中はざわざわしている、という沈黙です。例えば…

・初対面の人との会話中、沈黙が訪れた瞬間、「何か話さなきゃ」と焦ってしまう

・大勢の前での自己紹介、緊張で頭が真っ白になって黙りこんでしまう

・考えが伝えれるか不安になり、逆に言葉がでてこなくなる

このような沈黙は、外から見ると「落ち着いている」ようにも見えますが、内側では、「こんなこと言って大丈夫?」「間違ったらどうしよう」という不安がぐるぐる巡っている状態です。

心理療法の場でも、セッションが始まってもなかなか話し始められないクライアントや、質問を投げかけられた瞬間に沈黙してしまう場面に出会うことがあります。

それは単なる“考え中”ではなく、評価される不安、拒否されるかもしれない恐れなど、いくつもの感情が心を締めつけ、言葉を遠ざけている沈黙です。

心理学者カール・ロジャーズは、こうした沈黙にこそ「共感的なまなざし」が必要だと述べました。つまり、急かさず、遮らず、ただ愛をもって“待つ”という態度こそが、この沈黙を安心へと変える鍵になる、というんですね。沈黙しているあいだ、何も話していないように見えても、人は自分の安全を、必死に探しているのかもしれません。

5.熟成・統合の沈黙(Integrative Silence)

これは、すべてを語り終えたあと訪れる静けさのことです。

・友人と長く話し込んだ後に訪れる満足感を伴う沈黙の時間

・瞑想の後の深く静かで満ち足りた時間

・感動する本を読んだ後の余韻の時間

心理療法においては、クライアントが何かを深く「腑に落とす」ための大切な時間。ひとつの「洞察」が起きた直後に現れるこの沈黙は、「考える」「感じる」を超えた時間です。セラピストはこの沈黙を破ることなく、ただ共に座し、その成熟を待ちます。次の一歩が生まれる大切な再統合の時間になります。

脳科学の観点からも、このようなとき、神経系が安定し、感情や体験が静かに統合されていくことが示されています(Siegel, 2010)。心も体も不快静寂の中で安定しているということですね。

6.セラピスト側の沈黙(Therapeutic Silence)

誰かの話を聴いているとき、「何か言わなきゃ」と思ったけれど、あえて言葉を挟まず、ただ横に座っていた。こんな経験はありませんか?これは、カウンセリングの現場でもとても大切にされていて、セラピストがあえて言葉を挟まず、ただ“そこにいる”ことを選ぶ沈黙。それが「セラピスト側の沈黙(Therapeutic Silence)」です。

この沈黙の中では、感情の波に揺れていたり、大きな気づきや決断が起こっていたりしています。そこを邪魔することなくただ耳を傾ける。これを深層心理学では「象徴の余白」と呼んでいて、ここから大切な発見が見いだされ言葉よりも深い領域にある“自己治癒力”が生まれてきます。

最高のセラピスト「沈黙」:小児科での経験

こうした沈黙の力を、私はかつて、忘れがたい場面で体験しました。

——小児病棟でのある朝。

「私、死ぬの?Mさん(担当看護師)は大丈夫っていうけど。」

そうつぶやいたのは、当時高校1年生で脳腫瘍を抱えたK子ちゃんでした。

私の目を見ず、けれど確かに私に向けられたその声に、私は何も返すことができませんでした。なので、一緒に座って、ただ、病室の窓から見える街路樹をしばらく2人で眺めていました。

時折、葉っぱが風に揺れ、舞い、落ちていく。

その自然の移ろいを、ことばひとつ交わさず、4人部屋の大きな5階の窓から、ただ見つめ続けました。

しばらく沈黙が続いた後、2人で同調したかのようにお互い顔を見合いました。その時の彼女の表情は今でも忘れられません。何とも言えない「理解と納得」した、満足したかのような表情から、

その瞬間、私は確信しました。

「ああ、彼女は今、何か大切なことを受け取ったのだ」と。

もしかしたら、自分の運命を葉の運命と重ね合わせたのかもしれません。あるいは、大きな自然の流れの中で自分という存在を再配置したのかもしれません。

聞いてもきっと言葉にはできなかったと思いますが、沈黙のなかでしか触れられない真実に、彼女は手を伸ばし、小さな「悟り」に触れたのだと思います。

まとめ:沈黙が教えてくれること——言葉を超えて出会う時間

私たちは日々、言葉に囲まれて生きています。

話すこと、伝えること、説明することが「正しさ」や「賢さ」として重視される社会のなかで、「沈黙」はどこか居心地の悪いもの、避けるべきものとして扱われがちです。

けれど、心理の世界では沈黙こそが、ほんとうの対話のはじまり、「宝の時間」だと考えられています。

今回は6つの沈黙をご紹介しました。ここから見えてきたのは、沈黙は、ただの静寂ではなく「新しい何かが芽吹きはじめる時間」、ということ。そして、その沈黙の中で共鳴しあう人がいた時、より深い体験ができる、ということ。

ヨガには「マウナ(Mauna)」という沈黙の修行があります。それも心理学的沈黙と同じく、ただ話さないことではなく、意識を外から内へと静かに向けていく実践です。私たちは日々、誰かにどう思われるか、自分をどう見せるかに心を使いすぎています。

けれど、沈黙のなかに身を置くと、その“つくられた自分”が静まり、「本当のわたし」に近づいていく感覚が生まれ、自己イメージや承認欲求から解放されていきます。簡単に言うと、何物でもなくなることで、余計な「レッテル」が剥がれ落ち、本当の私が現れる、といったらいいかもしれません。

もし、よかったら、少しだけ、その静けさの中に“とどまってみる”時間を作って見てください。そして今日の6つの沈黙のどれにあたるか、分析するのもよし、沈黙に浸ってみるのもよし、いつもと全く違った風景が見えてきます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。ヨガや東洋医学、心理学を通して見えてきたこと、また少しずつ書いていけたらと思っています。

<references>

1.Hill, C. E. (2009). Helping Skills: Facilitating Exploration, Insight, and Action. American Psychological Association.

2.Schore, A. N. (2003). Affect Dysregulation and Disorders of the Self. W. W. Norton.

3.Freud, S.(1926)Inhibitions, Symptoms and Anxiety.

4.Jung, C. G. (1953–1979). Collected Works.

5.Rogers, C. R. (1961). On Becoming a Person.

6.Siegel, D. J. (2010). The Mindful Therapist. W. W. Norton.

7.Jung, C. G. (1959). Aion: Researches into the Phenomenology of the Self.

8.Levitt, H. M. (2001). Sounds of Silence in Psychotherapy: The Categorization of Clients’ Pauses. Psychotherapy Research, 11(3), 295–309.

9. Kounios, J., & Beeman, M. (2014). The cognitive neuroscience of insight. Annual Review of Psychology, 65, 71–93.

この論文では、「ひらめき」(insight)が無意識的な統合プロセスと関係していることが明らかにされています。集中から解放された状態(例えば風呂・トイレ)でこのプロセスが活性化されやすい。

10. Mason, M. F., et al. (2007). Wandering minds: The default network and stimulus-independent thought. Science, 315(5810), 393-395.

この研究では、ぼーっとしているとき(シャワーや入浴時など)に、創造的なアイディアや解決が生まれやすいことが示されています。意識的な集中を外した状態で、無意識的な知恵が浮かび上がるとされています。

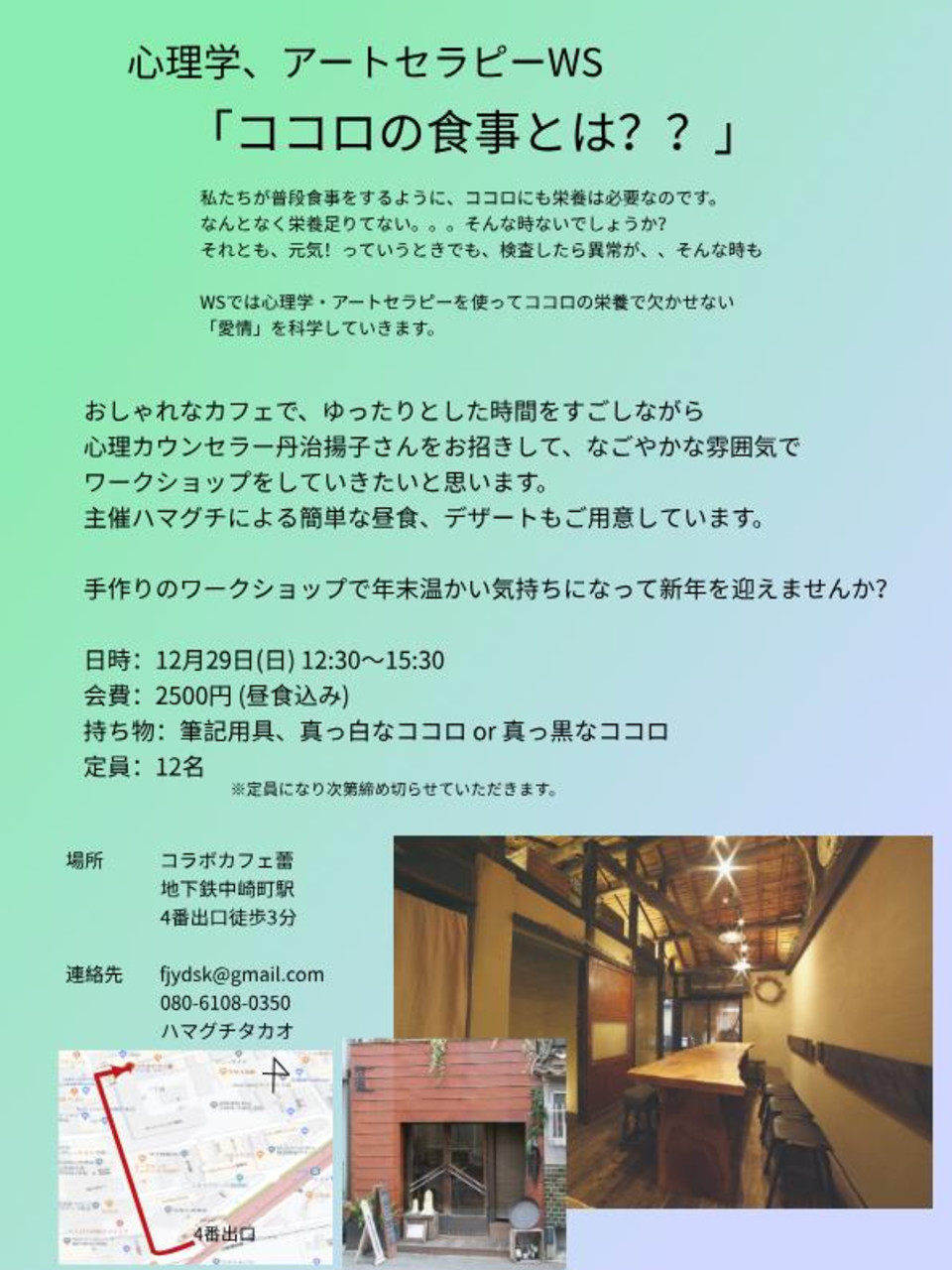

アサンガの森では、

心理学とヨガやアーユルヴェーダの『生きる知恵』を毎日に取り入れやすい形にして講座やコラムでお伝えしています。

大切なのは日々の生活のなかで無理なく続けること。生きる力、幸せをつかむ力をあげるために、今必要なことは何か?3つのアプローチよりみなさんの人生を総合的にサポートしています。

3つの柱

1.心を調える(本当の自分の声を聴く)

2.体を調える(柔軟性、強さ、バランス力のある体づくり)

3.場を調える(日々の暮らし方、生き方)

YOGA

ご自宅で本物の古典ヨガに触れることができるオンラインヨガ。月4回、4種類のクラスを開催しております。日本の季節、個々の体質と体調にあった「食事法」や「日常生活の過ごし方」なども詳しくお話しています。

詳細はこちら☟

心理学講座

人生100年時代をどう生きるかは私たちの「ヴィジョン」にゆだねられています。幸福とは?生きる意味とは?残りの人生をよりよく生きるための心理学と哲学の智慧をお伝えしています。

詳しくは画像をクリック☟

心理カウンセリング

公認心理師による心の相談室です

詳細はこちら☟

).png?1771082198)

++-pdf.jpg)

).png?1771082198)