みなさん、最後にお腹を抱えて笑ったのはいつか覚えていますか?どんな時に笑いますか?

アメリカのホスピスのカウンセリングチームにいたころ、一番驚いたのは、みんなが「よく笑う」ことでした。生と死の間を生きる毎日、一呼吸一呼吸が貴重で切迫した空間。こんな人生の終焉の真っただ中にいながら、みんなは私よりよく笑い、ユーモアがあり、よく祈っていたのが当時の私には衝撃的でした。

「幸せとは?」「生きるとは?」を正面から本気で考える機会になった経験です。

今日は、幸せと笑顔について最新の知見と私の私見を交えながら、その価値と意味を見出していこうと思います。

そういえば最近笑ってないな、という方

笑顔が素敵、幸せそう、と言われてるけど、実際はそうでもない方

幸せってよくわからない、あまり興味もない方

こんな方は必見かもしれません。どうぞ最後までお付き合いください。

笑顔は幸福のしるし?

心理学では、2万以上あるとされる人間の感情の中で、「幸せ」は唯一“快”を表す基本情動だと言われています(基本情動測定法などの心理テストより)。つまり、“ここちよさ”を表現できる唯一の感情が「幸せ」ということ。

そしてその「幸せな気持ち」を表す表情といえば…

そう、やっぱり「笑顔」ですね。

みなさん、どんな笑顔が好きでしょう?

一口に「笑顔」と言っても、かなりバリエーションがあります。

控えめな口角のゆるみから、白い歯全開の満面の笑みまで。

たしかに、笑顔を見ると安心するし、親しみも湧く。笑顔の人と、むすっとしている人がいたら、道を聞くなら私は迷わず笑顔の人に声をかけます。

(あなたもきっと、そうではないでしょうか?)

私自身、心理学講座やヨガのクラスで、笑顔が場の緊張をやわらげ、人と人との距離をほんの少し近づけてくれる瞬間を、何度も経験してきました。

心理学的な研究でも、笑顔は、他者とのつながりやリラックス感を促し、親密性を高める行為であると、「笑顔」が人間関係に及ぼすポジティブな影響が明らかになってきています。

けれども一方で、自分が深く落ち込んでいるとき、他人の笑顔がやけにまぶしく感じられて、素直に受け入れられない…という経験も、きっと多くの人にあるはず。ポジティブだけでもないんですね。

例外はあるとしても、一般的には笑顔は、現代社会における“コミュニケーションの潤滑油”として、かなり高性能に機能しているように感じられます。

でも――

「笑顔=幸福」は、本当に“生まれつきの感情表現”?

じつはこれ、「わたしたちの文化的思い込み」にすぎない、という説があります。「笑顔は幸せのあらわれである」という考え自体が、“ある特定の時代・文化圏”で作られた「習慣」にすぎないということ。笑顔は、人類共通の“心の言語”ではない?というんですね。

私たちはつい、「笑顔は世界共通の幸福サイン」と思い込みがちですが、笑顔の意味は、時代・地域・文化によって大きく異なるようです。その痕跡をざっくりですが見ていきましょう。

笑顔=ハッピーという思い込みを疑う――古代ギリシャに #smile は存在しなかった?

歴史的な記録によると、古代ギリシャ人やローマ人は、あまり微笑まなかった、幸福だからといって口角を上げ微笑むという習慣はなかった、という説があります。

もちろん彼らも人間。日々の暮らしの中で自然にほほが緩むことはあったはずですが、少なくとも公式の場で歯を見せるのはご法度だったようです。彼らにとって「公の場で口角を上げるなど粋じゃない」ということだったようで、現代のSNSの写真を見たらきっと驚いたでしょう。

古典ギリシャ語にもラテン語にも “微笑” を指す単語がそもそもない、というのもその証拠になるかもしれません。

「笑顔」の誕生

じゃあ私たちがいま当たり前に使う “満面の笑み” はどこから来たのでしょう?

有力説では 18 世紀、歯科医学の発達で「白い歯を見せられる人」が増え、はじめて笑顔がポジティブ・ステータスとして急浮上 したと言う説があります。

この時代から笑顔にポジティブな価値が加えられ始め、幸福を象徴する普遍的なステレオタイプとして文化に定着した、といいます。言い換えると、微笑は中世の発見だった、と言うこともできます。

赤ちゃんは「苦しくても」笑う

文化の洗礼を受けていない乳児をよく観察すると、笑顔は「うれしい」ときだけでなく「呼吸が苦しい」ときにも出る、といいます (研究)。

要するに 笑顔=幸福シグナル とは限らない。生物進化論的の視点からみると、笑顔は「大人を呼び寄せる SOS」につかわれる一つのスイッチ、と考えられます。

言語学の寄り道:英語 laugh と smile の微妙な距離感

ラテン語辞書(Cassell’ Satandard Latin Dictionary)をひも解くと、古英語 laugh はもともと「あざけり笑う」に近いニュアンスで、“やさしい微笑” は派生的に smile が後追いで生まれたようです。

つまり「笑った=うれしい」という図式は歴史的にも文化的にも決して普遍じゃない。時代が変われば表情の意味も変わる――。今日あなたが交わすニッコリは、未来の誰かにとって OMG! なぜそこで歯を見せる? になるかもしれない。

古代ギリシャ、ローマ人の習慣、歯科技術の発達、発達生物学的なことから、言語学的な検証まで、いろいろ見てきましたが、どうやら歴史的には笑顔が今のような意味を持って定着したのは最近、ということなのかもしれません。

もう少し視点を変えて、笑顔を心理学的に検証してみます。もう少しお付き合いください。

本物の笑顔、偽物の笑顔:デュシュエンヌ・スマイル

とはいえ、幸福を感じる時、「笑顔」がこぼれ落ちるのは、たくさんの文化で確認されているのも事実です(エクマン、ジー、資料があればここに入れてください)。

デュシュエンヌ・スマイルDuchenne smileと言われる、目じりにしわを寄せる笑みがあります。

フランスの神経学者デュシェンヌが発見した「本物の笑顔」と言われるこの笑顔は、口角が上がり、目尻にシワができるのが特徴で、幸福感やポジティブな感情を伴うとされています。簡単に言えば、他者を意識し作られた笑顔ではなく、屈託のない笑顔のことですね(心理学は簡単なことを難しく言う癖があります)。

この「デュシェンヌ・スマイル」と呼ばれる本物の笑顔は「幸福感」を高めるのはもちろん、「免疫力」を高めることもよく知られています。笑うことで難病やガンを寛解した例は多く報告されています※(がんが自然に治る生き方)。

こういった先例と研究結果があるため、ラッフターヨガ(笑いのヨガ)はホスピスでもセッションがよく行われていました(私が活動していたアメリカのがんセンター、M.D. Anderson Cancer Centerでは今現在でも行われているようです ラフターヨガ)

本物の笑顔の見抜き方はある?

けれども、ちょっとひねくれている私は、こう思うのです。この「デュシェンヌ・スマイル(本物の笑顔)」には様々な身体的、心理的恩恵があるようだけど、「本物の笑顔」とはどんな笑顔?どう判断するの?

調べているうちに面白い研究に出会いました(研究)

「笑顔=本物の感情」とは限らない──そんな前提を揺るがすのがこの研究です。

Duchenne(デュシェンヌ)笑顔と呼ばれる“目のしわを伴う本物の笑顔”は、実は意図的につくることができる人が一定数いることが示されました。

約3〜4割の参加者が、演技や模倣で自然なDuchenne笑顔を再現できたというのです。つまり、「目が笑ってるから本物」と安心するのは早いかもしれません。笑顔はただの表情ではなく、“社会的に操作できるスキル”でもある。私たちは今日も、他者の笑顔を見ながら“本心かどうか”を静かに読み取ろうとしているのかもしれません。

笑顔がコントロールできる、学習できるものだとしたら、幸福感や免疫力向上は見られないかもしれません。また私たちの笑顔の見方の解釈もずいぶん変わってくるかもしれません。

おわりに:その笑顔、本当に「幸せ」のしるし?

今回ご紹介した研究や視点を通じて見えてきたのは、「笑顔」と「幸福」は、生物学的には必ずしも直結していないということ。

つまり、私たちが「笑顔=幸せ」と感じるのは、生まれつきではなく、文化的な学習によって身につけた感覚である可能性が高い、ということです。

そしてもうひとつ大切なのは、

「笑顔=良いこと」「笑顔の人は感じがいい」というステレオタイプに、私たち自身が無自覚にとらわれていないか、という問いかけです。

たとえば、うまく笑えない人が「空気を壊さないように」と無理に口角を上げる社会的プレッシャー。

それは、いまの日本という文化がつくり出した“がんばる笑顔”かもしれません。

そのことを知っているだけで

「今の私には、笑えない理由がある」と、自分に少し優しくなれるかもしれません。

笑顔もまた、“表現”であり、“選択”。

少しまとまりきらない投稿になったかもしれませんが、

「笑顔=幸福?」という問いが、ほんの少しでも読者のみなさんの日常に波紋を投げかけられたなら幸いです。

最後に、笑顔と笑いに関する文献をいくつか掲載しておきます。興味のある方は、ぜひご活用ください。

お読みくださり、ありがとうございました。

<参考文献>

・アレン・クライン(1997)「笑いの治癒力」創元社

・ノーマン・カズンズ(2001)「笑いと治癒力」岩波書店

・チーム笑福(2018)「笑いの奇跡」ベースボールマガジン社

・ジェニファー・アーカー/ナオミ・バグドナス()「ユーモアは最強の武器である」東洋経済

・昇幹夫(2015)「笑いは心と脳の処方箋」

・ケリー・ターナー(2015)「がんが自然に治る生き方」プレジデント社・Bridges, Katharine M. Banham. 1932. ・”Emotional development in early infancy.” Child Development (1932): 324-341.

・Mastropieri, Diane, and Gerald Turkewitz. 1999. “Prenatal experience and neonatal responsiveness to vocal expressions of emotion.” Developmental Psychobiology 35 (3): 204-214.

・Walker-Andrew, Arlene S. 1997. “Infants’ perception of expressive behaviors: differentiation of multimodal information.” Psychological Bulletin 121 (3): 437-456.

・Barett, Lisa Feldman. (2017) How Emotions Are Made: The Secret Life of the Brain. Brockman; New York.

Asanga:アサンガの森

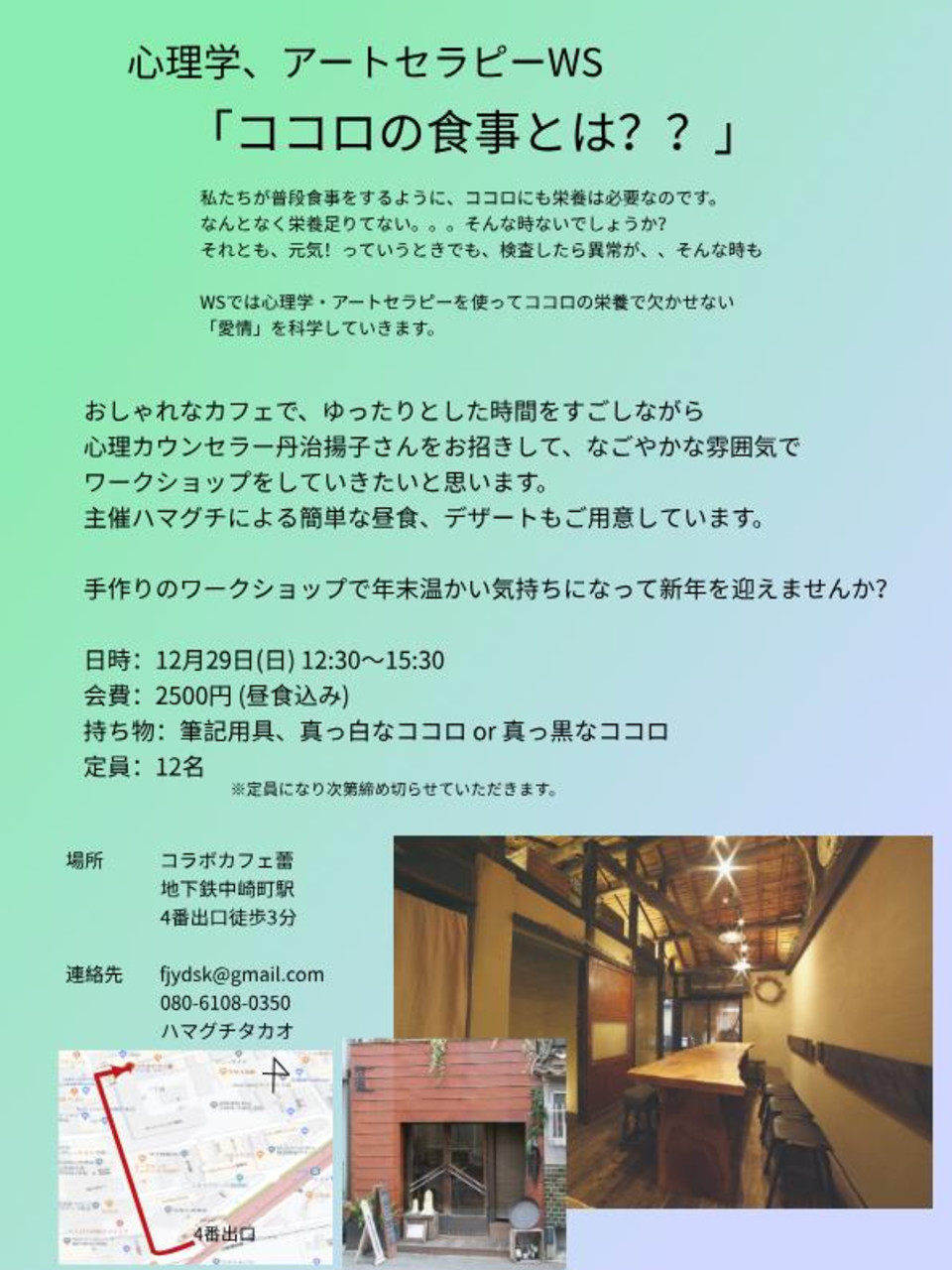

アカデミックな心理学とヨガやアーユルヴェーダの『生きる知恵』を毎日に取り入れやすい形にして講座やコラムでお伝えしています。

大切なのは日々の生活のなかで無理なく続けること。生きる力、幸せをつかむ力をあげるために、今必要なことは何か?3つのアプローチよりみなさんの人生を総合的にサポートしています。

1.心を調える(本当の自分の声を聴く)

2.体を調える(柔軟性、強さ、バランス力のある体づくり)

3.場を調える(日々の暮らし方、生き方)

ヨガレッスン

ご自宅で本物の古典ヨガに触れることができるオンラインヨガ。

月に4回、4種類のクラス、

特別プログラム(不定期に開催&パッケージ)を開講中。

クラスの初めに季節、体調にあった食事法や日常生活の過ごし方などお話しています。

詳細はこちら☟

心理カウンセリング

公認心理師による心の相談室です

詳細はこちら☟

).png?1771085393)

++-pdf.jpg)

).png?1771085394)